↓이전 글 보기↓

[암세포라 불리는 사나이] 4. 해오라기

↓이전 글 보기↓ [암세포라 불리는 사나이] 3. 공격하진 않지만 말을 하는 좀비 ↓이전 글 보기↓ [암세포라 불리는 사나이] 2. 사진기사 암세포 ↓프롤로그를 먼저 읽어보시는 것을 권장합니다.

reicon.tistory.com

↓프롤로그를 먼저 읽어보시는 것을 권장합니다↓

[암세포라 불리는 사나이] 프롤로그

- 이 이야기는 실화를 바탕으로 적은 수필이며, 지명, 시간 등은 실제와 거의 같지만 인명은 가명을 사용 하였습니다. 때는 바야흐로 2019년. 지금도 다니고 있는 회사에서 있었던 일이다. 회사는

reicon.tistory.com

- 이 이야기는 실화를 바탕으로 적은 수필이며, 지명, 시간 등은 실제와 거의 같지만 인명은 가명을 사용하였습니다.

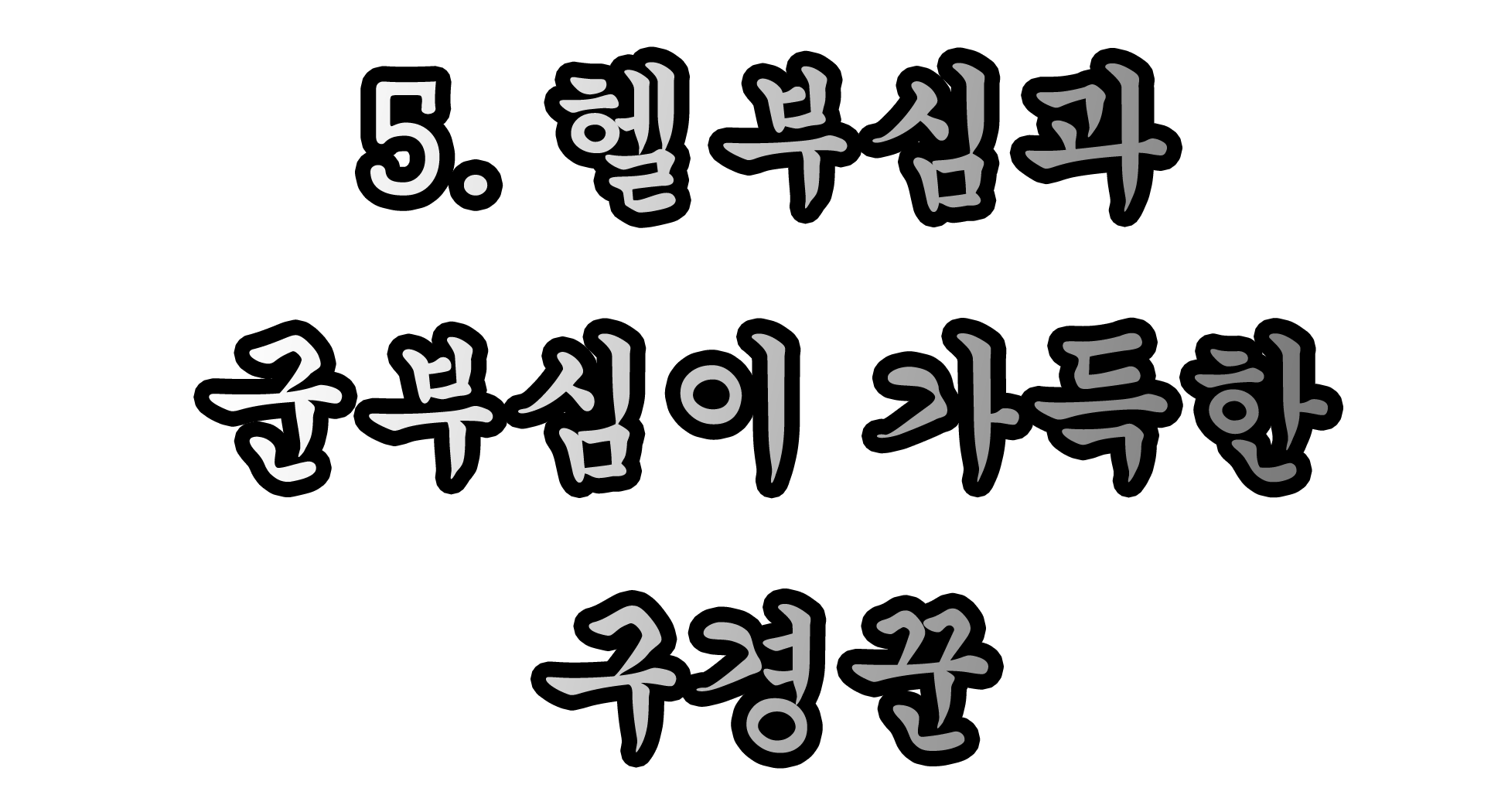

회사에서 하는 일을 조금 더 자세히 설명하자면, 코일을 계속 풀면서 특정 폭으로 가공을 하는 것이다.

그리고 풀어진 끝부분을 '지관'이라는 종이로된 관에 붙이고 말아서 다시 코일로 만드는데, 지관이라는 것은 간단히 설명하면 두루마리 휴지에 있는 휴지심과 같은 존재다.

하지만 특정 재질의 코일은 너무 무거우면 지관으로 감당이 안되기에 쇠로된 '쇠관'을 넣어야 되는데, 암세포를 완전히 내려 놓은 11월에 정말 어이가 없는 헬부심과 군부심을 보게 되었다.

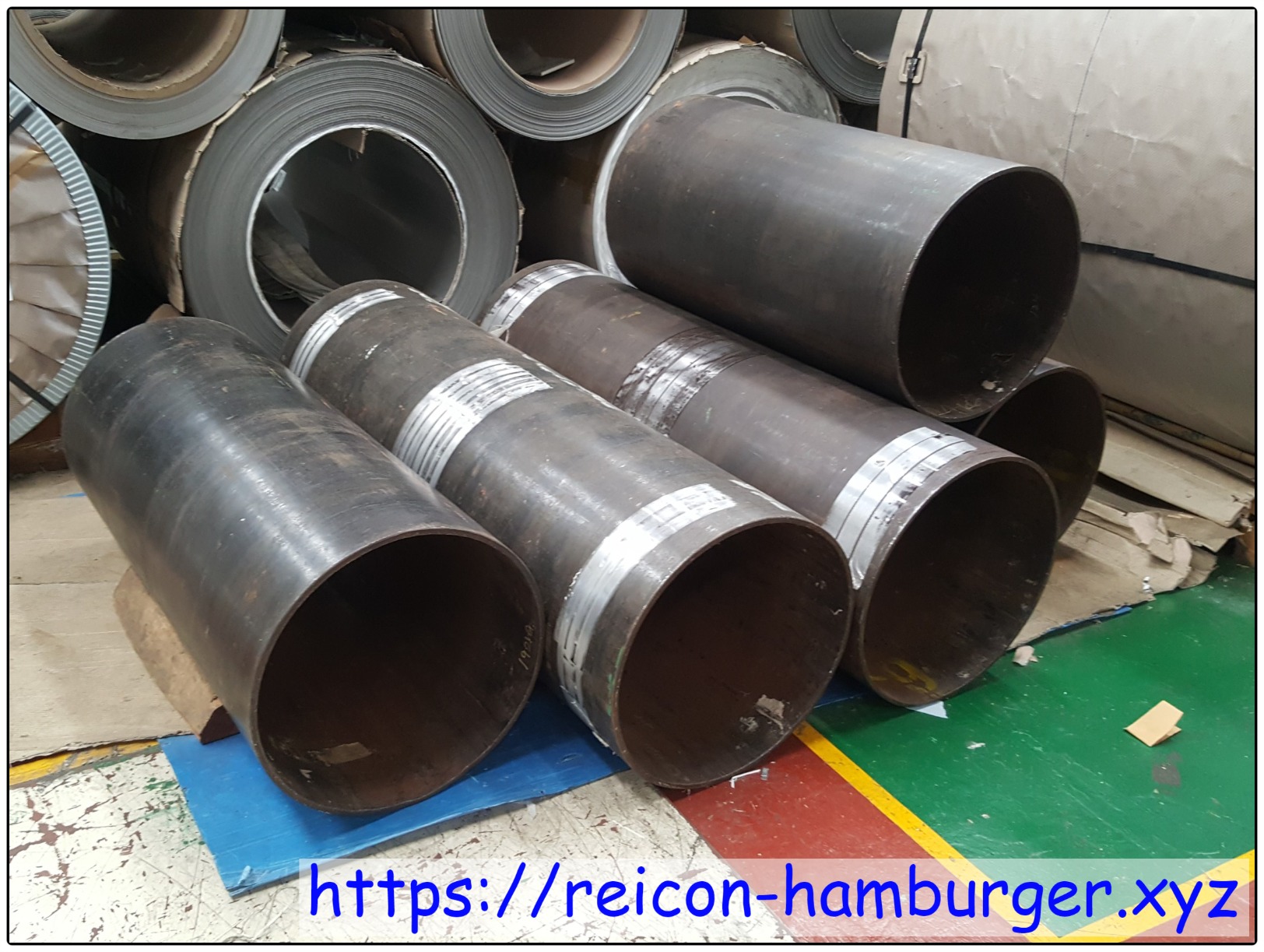

나는 쇠관을 들려고 호이스트를 조종하고 있었다.

암세포를 따로 부르지는 않았지만 와서 구경하길래 그냥 호이스트로 쇠관을 들고 이동했고, 끝부분에서는 코일을 뺄 때 쓰는 대차가 기계에 붙어있었기에 내려놓은 뒤 쇠관을 걸려고 했다.

그런데 구경만 하고 있던 암세포가 아주 기절 초풍할 말을 하는 것이였다.

"이거... 얼마 안...돼 보이는데... 그냥 들어서 걸면 안..되나?"

"네??"

이걸 정말 들 생각인건가? 암세포니깐 진심이겠지?

아침부터 열이 채이기 시작했다.

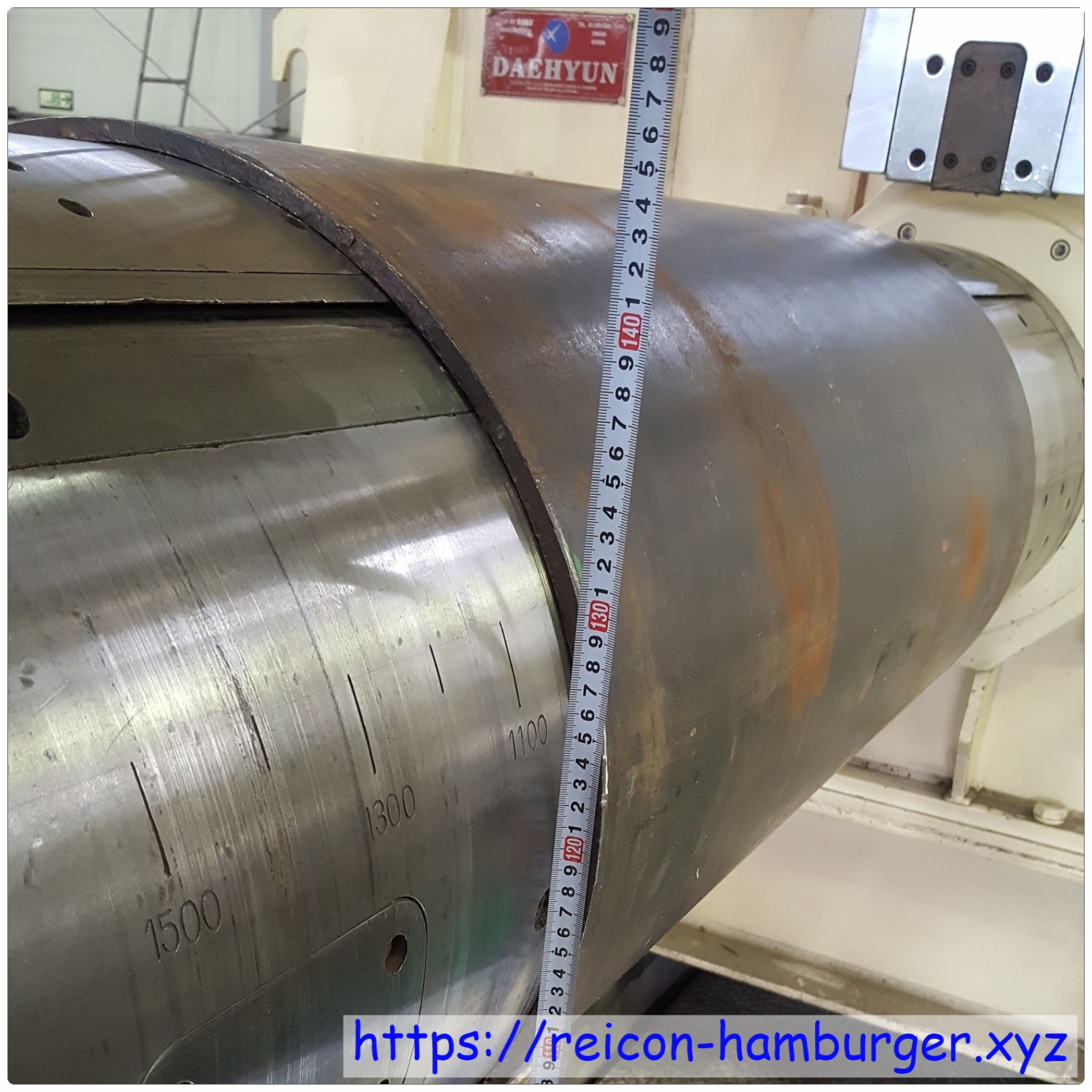

쇠관은 여러가지가 있지만 그 중 제일 작은 1m폭 중 제일 무게가 조금 나가는 쇠관의 무게가 122kg이다.

둘이서 아주 살짝은 들 수 있겠지만 부상 입을 가능성이 높았는데다가, 거는 곳에 높이가 140cm 정도로 높아 들어서 넣기에는 매우매우 힘든 일이였다.

너무 어이가 없었지만, 그래도 확실히 겉보기에는 가벼워 보이긴 했고 암세포 기준으로 아직 입사한 지 2달이라는 매우매우 개같이도 짧은 시간밖에 지나지 않았기에, 무게를 아직 모르는 것이라 생각이 들어 설명을 해줬다.

"이거 폭이 4자(1220mm)라 148kg 정도 돼서 못들어요."

"148kg? 들 수 있을 것 같은데?"

갑자기 아주 자신만만한 모습으로 버벅거림이 없어진 암세포였다.

그러더니 또 아주아주 자부심 넘치게 말을 하였다.

"헬스할 때 벤치프레스 80kg는 들었는데 될 것 같은데? 그리고 군대 포병 나왔는데, 포 조그마한게 20kg 정도 됐는데, 그거 혼자 5개씩 들고 왔다갔다 하고 그랬다."

키는 165cm가 안돼보였고, 지금까지 본 기억으로는 힘도 그리 세지 않은 암세포였다.

나도 힘이 그렇게까지 센 편은 아니지만 암세포보다는 체급이 훨씬 크기에 일하면서 힘을 나름 많이 썼었고, 무엇보다 암세포의 키보다 15cm는 큰데다가 체중은 무려 20kg나 더 많이 나갔다.

그런데 갑자기 헬스할 때와 군대에서 있었던 본인 자랑을 이렇게 하니 어이가 없다 못해 진짜 실소가 나왔다.

"아 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ... 도겸이형, 들 수 있으면 한 번 들어보세요. 키도 작고 저보다 덩치도 훨씬 작은데, 이걸 들 수 있으면 들어보라구요."

"그...그럼... 같이 들자."

"네?? 진짜 허리 나간다니깐요. 이걸 왜 드는건데요?"

"헬스할 때는 더 무거운 것도 치고, 군대 포병 때 이런거 막 들고 그랬다."

"아 그럼 들어보라구요. 저는 안들거니깐요. 저보다 힘 세요? 저랑 체급 차이가 얼마나 나는지 아세요?"

"..."

카톡 프로필 사진을 보면 확실히 헬스를 했었고 근육도 어느정도 있긴 했지만, 그 헬부심이 지나치게 방대하여 마치 본인을 드높이면서 나를 깎아 내릴려고 달려드는 것만 같았다.

그리고 군대를 포병을 나오든 관심병사를 나오든 ㅈ도 궁금하지도 않은 것을 계속 씨부리고 혼자 100kg를 들었다고 군부심을 부리는 것을 보면서, 진심으로 둘 중 지는 사람이 퇴사하는 조건으로 씨름을 할까 생각도 들기도 했고.

평소에는 일은 안하고 거의 구경만 하면서 갑자기 나설 때 부터 이상함을 눈치 챘어야는데, 그러지 못한 나에 대한 자책으로 시작한 하루였다.

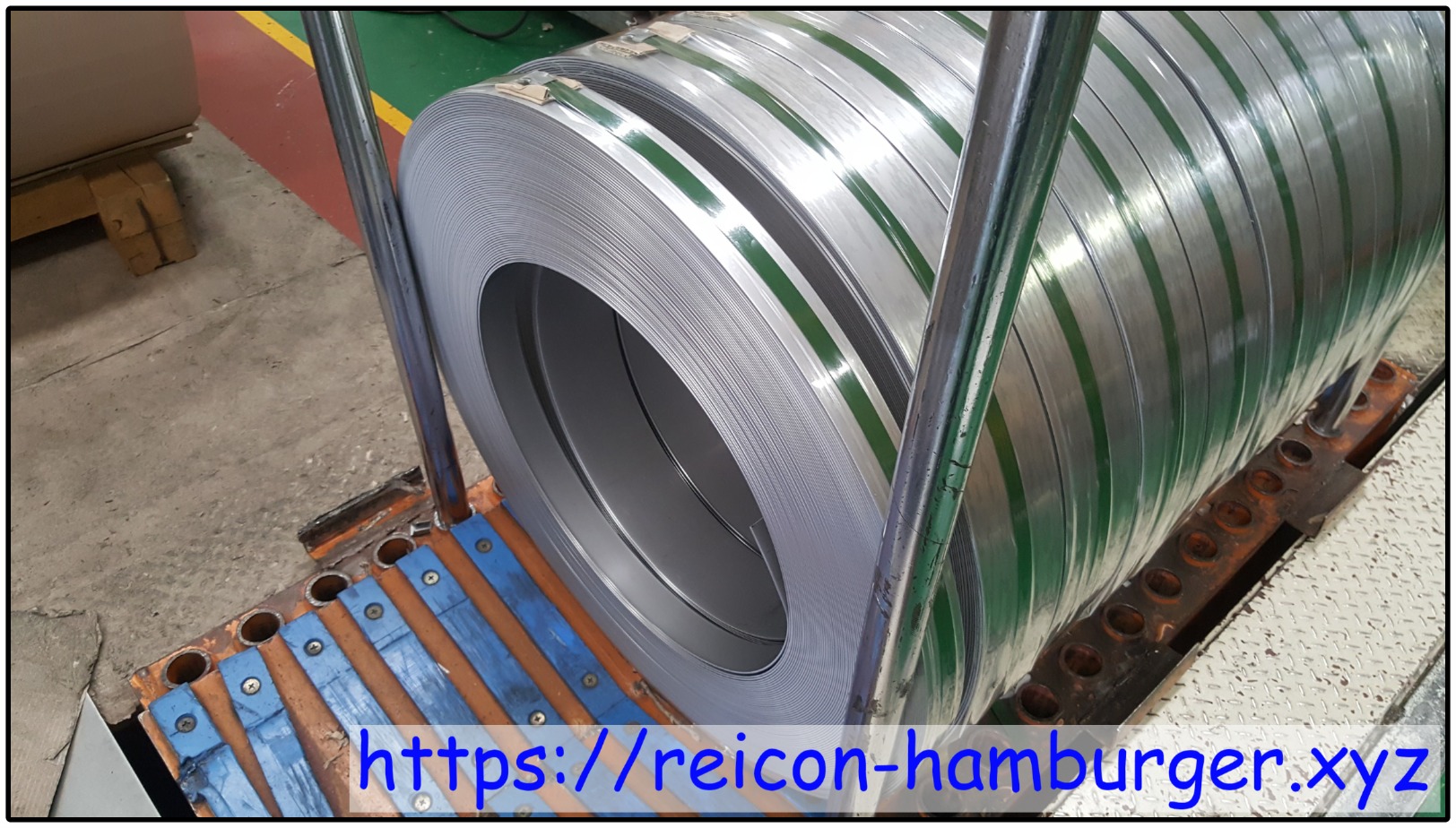

시간이 흐른 11월 중순쯤, 코일 하나를 여러 가닥으로 자르는 일명 '칼작업'을 하던 때였다.

칼작업을 하면 여러 가닥으로 나오기에 코일도 좁은 폭으로 여러개가 나오는데, 보통 바깥쪽에 있는 것이 가장 폭이 작았다.

이 날도 가장 바깥쪽 코일이 가장 폭이 작게 나왔었고, 폭이 작아서 그냥 기계로 들었다간 옆으로 넘어갈 것만 같을 정도였다.

그래서 기계로 빼기 전에 옆에 지지대 역할을 할 봉을 세우고 손으로 살짝 받치고 있었는데, 암세포가 또 오더니 이상한 헛소리를 지껄이기 시작했다.

"이거... 그...그냥 어깨에... 메고 빼면 안...되나?"

순간 X발 진짜 다 때려 치우고 기계를 이용해서 어깨에 짊어지게 하고 싶었다.

하지만 그랬다간 어깨가 부숴지다 못해 코일이 넘어지면서 깔려 뼈가 으스러질 위험도 있었기에, 아쉽게도 포기하고 깊은 한숨을 내쉬며 말을 해줬다.

"휴... 이거 무거워서 못들어요. 보기엔 별로 안나가 보이겠지만 제가 볼때 이거 최소 200kg 나갈껄요?"

"..."

"지금 일한지 2달 넘었으면서, 그런 것도 아직 몰라요?"

그리고 조금의 딜레이가 있다가 아주 기절 초풍할 개소리를 또 지껄였다.

"이게 그렇게 무겁다고? 내 포병 때 조그마한게 20kg 정도 됐는데, 그건 들었는데 이건 그렇게 무겁다고? 그렇게 안나갈 것 같은데 한 번 들어볼께."

개X발 진짜 졸라 어이가 없었고 진짜로 들려고 시도를 하는 것이였다.

정말 다행히도 옆에 넘어지지 않게 지지대 역할을 해주는 봉을 꽂아놨기에 코일이 넘어져서 깔리는 사태는 피할 수 있었다.

진짜로 큰일이 날 뻔한 일이였기에 진심으로 욕이 나올뻔 했고, 코일을 뺀 뒤 대리님이 오시더니 나에게 위로를 해주셨다.

"섭섭아, 괜찮나?"

"ㅋㅋㅋㅋ 그럴리가요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ..."

"에휴... 진짜 조심해라. 니가 고생이 많다."

"네... 그래봐야죠 ㅎㅎ..."

차라리 달리는 기차 위에서 브레이크 댄스를 추며 축구공을 차서 우주를 비행중인 보이저호를 맞추는 게 더 쉬울 것 같았지만, 나에게는 별 다른 방법이 없었다.

이 암세포는 진짜로 답이 없다 못해 너무 끔찍한 존재 그 자체로 느껴졌다.

점점 싫어져서 말도 제대로 안하게 되던 어느날, 나는 이 암세포를 끔찍한 존재를 넘어서 온갖 증오와 분노의 감정으로 가득 쌓이게 되는 역대 최강의 상상을 초월한 일이 일어났다.

'하... 아무나 다 좋으니깐 저 좀 살려주세요...'

↓다음 편에 계속↓

[암세포라 불리는 사나이] 6. 열정과 열등사이

↓이전 글 보기↓ [암세포라 불리는 사나이] 5. 헬부심과 군부심이 가득한 구경꾼 ↓이전 글 보기↓ [암세포라 불리는 사나이] 4. 해오라기 ↓이전 글 보기↓ [암세포라 불리는 사나이] 3. 공격하

reicon.tistory.com

'일상 시리즈 > 암세포라 불리는 사나이 (完)' 카테고리의 다른 글

| [암세포라 불리는 사나이] 7. 암세포의 지능 상승? (0) | 2020.08.18 |

|---|---|

| [암세포라 불리는 사나이] 6. 열정과 열등사이 (0) | 2020.08.11 |

| [암세포라 불리는 사나이] 4. 해오라기 (2) | 2020.07.28 |

| [암세포라 불리는 사나이] 3. 공격하진 않지만 말을 하는 좀비 (0) | 2020.07.21 |

| [암세포라 불리는 사나이] 2. 사진기사 암세포 (0) | 2020.07.14 |

댓글